発表のポイント

・鹿児島県から台湾まで生息するヒメマルゴキブリ属の一種を新種記載

・既知種Perisphaerus pygmaeusの再記載とレクトタイプ指定を行い本種への理解を深めた

・森林で分解者として有益な森林性ゴキブリ類の多様性解明に貢献

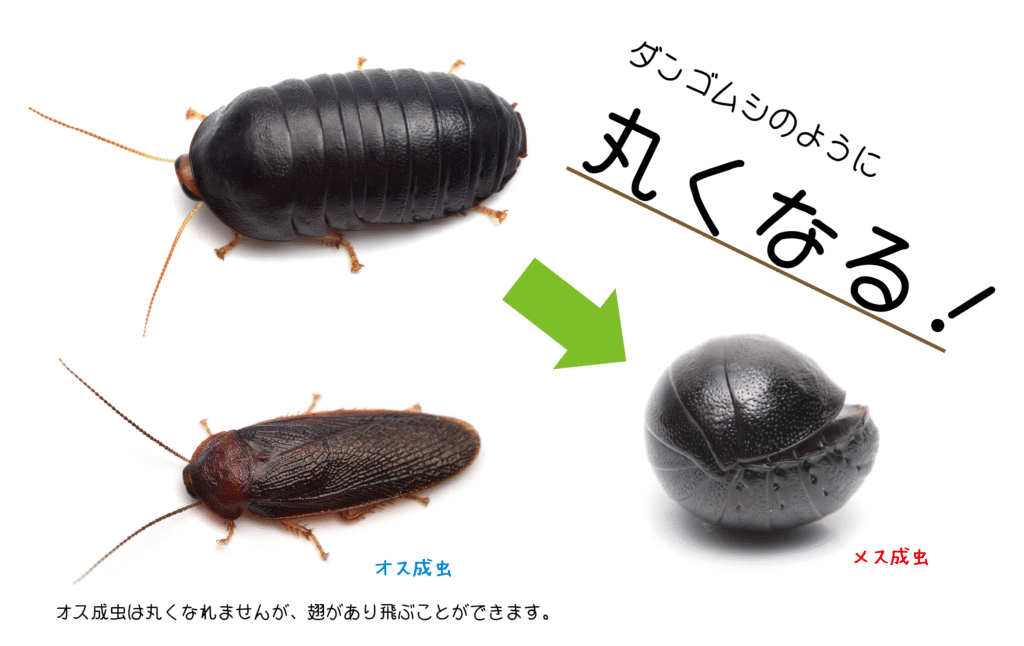

ヒメマルゴキブリ属のゴキブリは森林性のゴキブリで、幼虫とメス成虫がまるでダンゴムシのように丸くなるという特徴を持っており、一目見ただけではゴキブリとは思えないような見た目をしています。日本には鹿児島県~台湾に分布するPerisphaerus pygmaeusが知られていました。しかし、台湾の国立中興大学、昭和医科大学などの研究者さんとともに日本および台湾に生息するヒメマルゴキブリ属Perisphaerusの形態の比較及びミトコンドリアDNAに基づく系統解析を行ったところ、これまで知られていたP. pygmaeusのほかにもう一種の存在が明らかになり、Perisphaerus horaianusとして新種記載しました。また、和名はこれまで使用されていたヒメマルゴキブリが適用されています(柳澤2025: 追記を参照)今回の研究でP. pygmaeusは台湾からのみ、ヒメマルゴキブリP. horaianusは鹿児島県から台湾に生息していることが判明し、日本においてP. pygmaeusとされていた種は、実は未記載種であったと明らかになりました。ヒメマルゴキブリP. horaianusはオスの体長が10.4~13.0mm、メスの体長が12.1~14.5mmほどと小型で、ヒメマルゴキブリP. horaianusはP. pygmaeusに比べて、メス成虫の頭部の前面上部が暗赤色であること(ヒメマルゴキブリP. horaianusは明るい褐色)、腹部背面にある穴の数が0-3-3-3-3であること(P. pygmaeusは0-2-2-2-2)などにより識別可能です。種小名の「horaianus」は本種の生息地である日本や台湾本島に関連する神話の国「蓬莱」の伝説に由来します。

また、今回の研究ではSenckenberg Deutsches Entomologisches Institut(ドイツ)に保管されていたP. pygmaeusのシンタイプ標本および台湾から得られた追加標本をもとにP. pygmaeusの再記載を行い、シンタイプ標本のうち検討できた1個体をレクトタイプ標本に指定しています。今回の研究は日本および台湾におけるゴキブリ相の解明を一歩前進させる重要な成果であると言えます。

【お願い】 掲載時、論文のdoi情報( https://doi.org/10.69343/jjsystent.31.1_185)を文末に加えていただくようにお願いいたします(オンライン公開の場合含む)。これにより原著論文へのアクセスが可能になり、読者がオリジナルの情報を得ることができる上、論文の評価向上にもつながります。何卒よろしくお願いいたします。

■発表雑誌: Japanese Journal of Systematic Entomology ■論文タイトル: A New Species of the Genus Perisphaerus Audinet-Serville, 1831 (Blattodea: Blaberidae) from Japan and Taiwan, and Redescription of the Female of Perisphaerus pygmaeus Karny, 1915 ■著者: Chih-Ting HSU, Shizuma YANAGISAWA, Shotaro OHGITA Shimpei F. HIRUTA, Chien-Yu HUANG and Wen-Bin YEH ■doi: https://doi.org/10.69343/jjsystent.31.1_185

和名について

「ヒメマルゴキブリ」という和名はこれまでP. pygmaeusおよびP. horaianusを混同し、使用されてきたことが今回の研究でわかりました。「ヒメマルゴキブリ」という和名が初めて使用されたのは素木 1932で、この時は図鑑の1項目として紹介されていますが、どちらの種であるかを決定づける情報はありません。しかし、Shiraki (1931)において素木博士はP. pygmaeusのシンタイプ標本を検討していることから、私たちはP. pygmaeusに対して「ヒメマルゴキブリ」を提唱したと考えました。また、日本において今後P. pygmaeusが発見される可能性もあることを考え、未記載種に記載とともに「コダマヒメマルゴキブリ」を提唱しました。

しかしながら、論文公表後、和名「ヒメマルゴキブリ」は長らく日本の個体群を指してきたわけであり、その場合、「ヒメマルゴキブリ」が指すのはP. horaianusではないかというご指摘を頂きました。また、台湾にしかいない種に和名は不要であるため、日本の種に対応させるほうがよいのではという意見もいただきました。

今回の判断を見直してみると、Shiraki (1931) がシンタイプ標本を確認しているとはいえ、素木 (1932)においてシンタイプを元に和名提唱を行ったことは明示されていないため、和名の根拠となる標本は存在しないと判断できます。また、国内における和名の安定性という観点からも新称ではなく「ヒメマルゴキブリ」をP. horaianusに対応させたほうがよいでしょう。これらのことから、「ヒメマルゴキブリ」という和名は指摘の通りP. horaianusに適応させることがふさわしいと考え、柳澤 (2025)で改称を行いました。

現状では

- ヒメマルゴキブリPerisphaerus horaianus Hsu, Yanagisawa and Ohgita, 2025

- 和名なしPerisphaerus pygmaeus Karny, 1915

となっています。改称することでさらに混乱するのではという懸念もありましたが、本研究をメディアなどに取材いただく前に対応したほうが良いと判断し、早急に改称の報文を出版いたしました。上記の研究概要(プレスリリースも同様)もこの件を反映させたものになります。

私の和名に対する理解の浅さから混乱を呼ぶような形となってしまい申し訳ございません。論文投稿時は処理上このほうがよいであろうと判断していましたが、安定性やこれまでの例をもう少し検討すべきだったと思います。

今回の件で多くの方和名に対するの意見を聞く機会に恵まれたことは貴重な経験でした。本件をきっかけに、和名について学びなおしを行い、今後につなげていきたいと思います。

最後に、意見をいただき、和名についてのご指導や投稿に関する補助をしていただいた九州大学総合博物館の丸山宗利准教授、原稿についてアドバイスを頂いた近畿大学の葛西弘博士、記載論文の共著者であり今回の対応について共に検討してくれた三重県の大北祥太朗氏、出版に関して調整をしていただいたむし社の中村裕之氏に厚く感謝申し上げます。

引用文献

Hsu C-T., S. Yanagisawa, S. Ohgita, S. H. Hiruta, C-Y. Huang and W-B. Yeh, 2025. A New Species of the Genus Perisphaerus Audinet-Serville, 1831 (Blattodea Blaberidae) from Japan and Taiwan, and Redescription of the Female of Perisphaerus pygmaeus Karny, 1915. Japanese Journal of systematic Entomology, 31 (1): 185–197.

Shiraki, T., 1931. Orthoptera of the Japanese Empire. Part II (Blattidae). Insecta Matsumurana, 5(4): 171–209.

素木得一, 1932. 日本昆蟲圖鑑. 北隆館, 東京, 2041pp.

柳澤静磨, 2025. 日本産及び台湾産Perisphaerus Audinet-Serville, 1831の和名について. 月刊むし, 655: 40.